◎星沙时报记者 陆继华

钻木取火、击石取火……对火的使用是人类文明发展的一座里程碑。烧火做饭、照明取暖,人们用火焰点燃树枝、秸秆等获得热能,支撑自己的生存和发展。在漫长的人类社会发展历程中,人们不断地开发利用新的能源,以提高生活品质,促进社会发展,同时也改变着人与自然的关系。

作为中西部第一县的长沙县,历史上自然资源相对缺乏,一直以来“缺煤少气”,对能源的利用也相对单一。截至上世纪70年代末,县内大部分地区特别是广大农村仍然是靠烧火做饭、油灯照明。改革开放以后,长沙县高度重视农村能源的利用与发展,先后成立沼气办公室、农村能源领导办公室,建立健全农村能源生产与服务体系。1989年,长沙县建沼气池1.3万余个,年产气416万立方米,被国务院授予“全国农村能源利用先进县”称号。

如今 ,长沙县在农村能源利用上更加多元化、清洁化,电力、燃气的使用早已普及,太阳能等新型能源得到大面积的推广利用,不仅满足了生产生活的需求,也逐渐呈现出良好的生态效益与经济效益。农村能源的利用正朝着“绿水青山就是金山银山”的发展理念阔步前进。

推广沼气池建设,改变做饭靠烧柴的状态

“那时候没多少资源可以利用,家家户户做饭靠烧柴,有时还烧毛草、松枝,山上根本长不出这么多的树。”10月4日,金秋时节,开慧镇上华山村桂花飘香,屋前屋后的山包上绿树成荫,该村能源服务站负责人王金凯在自家屋门前,对着满目青山向记者说起小时候上山砍柴的故事。截至上世纪70年代末,柴草仍是长沙县广大农村生产生活使用的主要能源。据记载,当时县统计局曾对白沙(现“开慧”)、路口、春华等地1.3万户农户进行入户调查,数据显示仅1980年烧柴的数量就达2.3亿公斤。

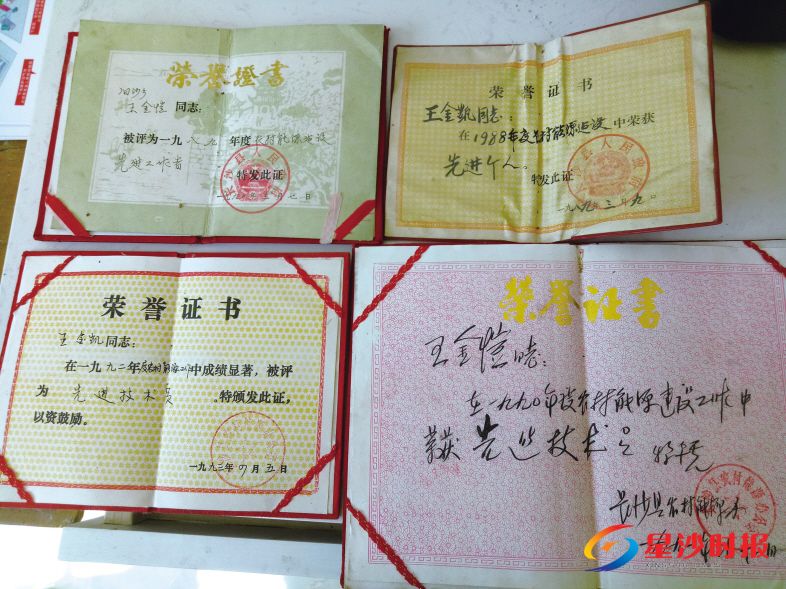

为了改变农村能源的利用状况,促进经济发展,1979年12月,长沙县成立沼气办公室,专管沼气和省柴节煤炉灶的推广应用。1985年,其升格为农村能源办公室,开始大量培训技术人员,推广沼气池建设与利用。王金凯就是当时培训的骨干技术人员之一,他在农村能源服务这个行业已坚守了三十多年,经他手打造的沼气池已有7000多个。

由于县级财政给每户建池补助10元至50元,加上农村养殖业的发展,沼气池的推广极为迅速。1989年长沙县全县沼气池有1.3万余个,2003年达到6.5万个,2010年接近10万个。在1989年,长沙县因沼气能源利用推广做得好,被国务院授予“全国农村能源利用先进县”的称号。

沼气池的建设有力缓解了长沙县农村能源匮乏的问题,也深受百姓的欢迎。时任县农村能源办公室总工程师黄光裕对此记忆犹新。他在下村指导建池时,住在原谷塘乡的农民王六爷拉着他的手说:“共产党真好,我们缺柴烧的问题都帮着解决。”

“建一个沼气池相当于封半亩山。”在黄光裕看来,沼气能源的利用与推广,另一个重要的作用是加强了生态环境的保护,让光秃秃的山包重新长满树木。

普及电力、发展新型能源,促进农村经济发展

沼气的利用在一定程度上缓解了农村生活上对能源的需求,但生产的发展更需要煤、石油、燃气、电力以及其他新型能源的支撑。

长沙县属于页岩地形,煤、天然气等能源缺乏,只能通过道路、管道等从外地“进口”。在地貌上,长沙县又以岗地平原为主,水力资源也较为贫乏,上世纪60年代,果园乡金江坝水库管理所在渠道内建起一座10千瓦的小电站,后来又利用水库余水,先后建起刘家坪、羊鹿嘴等4处小水电站。至1989年,全县已建成小水电站11处,总装机达到1519千瓦。

为了满足农村经济社会发展对电力的需求,上世纪80年代中后期起,长沙县加大国家电力供输网络的建设,先后建成了黄花、高桥、水渡河、龙华、中岭、梅花、仙人市、北山、跳马涧9个35千伏至220千伏的变电站,形成了以龙华变电站为中心、向县境四方辐射的输电网络。到1989年下半年,全县100%的区、乡、镇,98%以上的村,88%以上的村民小组都已通电。年用电量1.2亿度,人均151度,各类电力加工机械已达4700台,打米、饲料粉碎以及其他农副产品加工绝大部分均以电力作为动力。

“有了电、真方便,电的用处说不完。”一首童谣反映了当时农村对于通电的热切期盼。原双江镇赤马村居民张建普对当时农村通电的情形记忆犹新。1988年原赤马村(现为赤马社区)拉通电网,晚上村子里亮堂一片,孩子们在院子里、小路上欢呼雀跃,而张建普则利用契机,建起打米小作坊,让自己发家致富。

“太阳能是将来农村生活能源利用的一个发展方向。”黄光裕曾在国外深造,回国后几十年一直致力于农村能源的建设与发展,深知太阳能等清洁能源对于将来发展的意义。上世纪90年代开始,长沙县通过国债项目、政府补贴等形式引导农村发展利用太阳能源,到2003年,全县推广大阳能热水器达3000平方米。近几年来,太阳能光伏发电项目得到大力推广,农村能源利用朝着清洁化发展,2014年8月,跳马镇(原属长沙县)石桥村的龚立军家屋顶上的光伏板开始发电,他家是长沙县首个通过供电公司验收正式并网的家庭分布式光伏发电客户。

健全服务体系,挖掘能源利用生态效益与经济效益

能源的利用不仅关乎一个地方经济社会的发展,也关系到人与自然环境的关系。

随着改革开放的深入,长沙县高度重视农村能源的利用与发展,逐步健全农村能源服务体系。2001年,黄兴镇率先成立农村能源服务站,随后各个乡镇相继建立服务站,并配备一名专干分管能源建设,全县逐渐形成了县(总站)、乡镇、村三级能源服务体系,为农村生产生活对能源的需求提供便利。

上世纪90年代,长沙县每年都举办1至3期农民技术员培训班,培养了近150名技术员,他们中很多不仅能建沼气池、打省柴省煤灶,还会太阳能发电设备安装。为了进一步挖掘能源利用的经济效益与生态效益,促进农村的发展,长沙县每年还派专家下村指导,推广“猪-沼-果(菜、茶)”等农村能源综合利用发展模式。如原春华镇团结村的周丹南一家,在专家的指导下建起2个沼气池,自家养猪60多头,猪粪流入沼气池,沼气供作自家的生活用能,沼液排入果园、鱼塘,形成了以沼气为纽带的生态家园建设模式,先后接受来自赞比亚、坦桑尼亚等外国团体参观。

随着社会发展,长沙县农村能源呈现出由消费到供应的趋势。2011年进驻路口镇上杉市村的湖南鑫广安农牧有限公司,是一家集生猪养殖、饲料、有机肥生产沼气供应于一体的大型农牧企业。目前沼气日产气量约700立方米,生产出来的沼气通过沼气管道输送,可供周边500多户农户使用。长沙县首个通过供电公司验收正式并网的家庭分布式光伏发电客户龚立军,他家屋顶的光伏发电系统装机容量6千瓦,平均每天发电40度左右,一年可发电7000至8000度,用不完的电可以卖给国家电网,为家庭创造效益。

1989年全国年度大事

1月3日

长江葛洲坝水利枢纽工程宣告建成。葛洲坝水力发电厂装机容量为271.5万千瓦,是当时我国最大的发电厂。

8月2日

中国南沙群岛永暑、赤瓜、华阳、南薰、渚碧、东门等6礁的主权石碑落成。石碑上边一排刻“中华人民共和国南沙群岛”,中间刻礁名。这些石碑作为我国领土主权的标志,永远矗立在神圣不可侵犯的南沙群岛。

9月29日

庆祝中华人民共和国成立四十周年大会在北京隆重举行。

10月30日

由共青团中央倡导、中国青少年基金会发起的“希望工程”正式启动实施。

1989年长沙县年度大事

5月

县委举办县直机关、企事业单位和区、乡负责人及政工干部培训班,学习“发展社会主义商品经济、建立社会主义商品经济新秩序”的理论。

9月

路口区供销社主任兼党总支书记周再和,榔梨镇红光村养猪专业户、共产党员李树先出席全国英模代表大会,被国务院授予全国劳动模范称号。

10月

国家教委授予双江乡科教中心“1989年度实施燎原计划先进单位”称号。

11月

全国夏粮总产超历史水平,县人民政府和县农业局分别获国务院和农业部“夏粮高产竞赛先进单位称号”。

全县粮食总产量、乡镇企业总产值和肉总产量均进入全国“百强”县行列,农民人均收入居全省各县(市)之首。

版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。