【初心故事②】老支书的回忆录

编者按:初心和使命,承载着我们党初创时的希冀与信念、责任与担当。即日起,本报“不忘初心、牢记使命”主题教育系列报道推出“初心故事”专栏,聚焦长沙县各行各业基层党员的先进事迹,一起感受他们的忠诚与担当,以身边人身边事教育引导广大党员干部守初心、担使命。

人物名片:

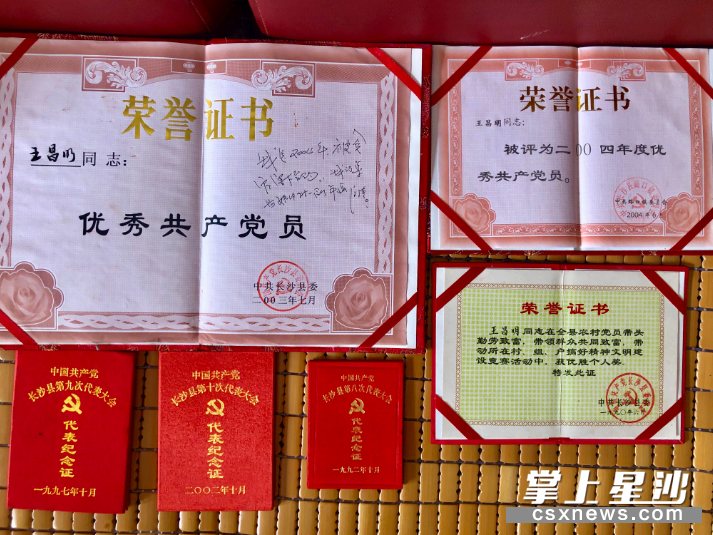

王昌明,1949年出生,1986年加入党组织,1990年至2004年任上杉市村党支部书记。80年代兴办企业成“万元户”,带领乡亲们兴修水利,后被路口镇党委政府任命村支书,从此15年舍小家为大家,团结班子建设学校抓教育,兴修水利发展农业,狠抓集镇建设,多次获共产党员、优胜个人等荣誉称号。退休后,工工整整手写了几万字的回忆录谨记初心,毛主席语录仍熟记于心。

9月19日,王昌明(左)正在给路口镇干部熊畅观看自己退休后写下的几万字回忆录。均为 宋彬彬 摄

◎星沙时报记者 宋彬彬

9月18日,已过中秋,走入长沙县路口镇上杉市村,看到的却是一派生机盎然景象:路口中心小学内,读书声朗朗;集镇上,人群熙来攘往;3000余亩田地里,水渠纵横田间……平日里,70岁的王昌明老闲不住,总喜欢在村里转悠,看着自己一手“抓”出来的学校、村镇、水利设施,往事如电影画面般从眼前一幅幅飘过。70岁高龄依然能一字不差背出毛主席语录的他,退休后15年内,将历历在目的往事手写成了一本上十万字的回忆录。

9月19日,王昌明(右)正在与长沙县路口镇党委委员副镇长杨进昌(左)交谈。

回忆录

“我的汗没有白流,我的心没有白操,我的个人利益损失算不了什么,我当三年义务组长值得。”

——《负责之心之三年村民组长》

回忆录此文中,王昌明回忆了自己1987年至1989年间是如何经历一番纠结出任村民组长,带领村民建设乡村的故事。

万元户成村组“统帅”

被推选为村组长那年,王昌明是路口乡三位万元户之一,他刚满38岁,一下子成了村组百余人马的“统帅”。

八十年代初,农民生活开始富起来,但集体没钱,村民筹资难,水利、道路等设施建设逐渐无人管理。到八十年代后期,王昌明所在的村组塘要修,桥要固,连田坡路都不能行走,是全村最差的组。

1987年开春,村上将村民组长选举会议开在王昌明家,大家一致推选他后,齐刷地鼓掌看向他。当晚,王昌明内心经过了3个历程:“天啊!我正扩大食用菌规模,哪有功夫当村组长。”“发展食用菌,初衷也是想为大家做点事,这也是个机会。”“怎么才能当好,要先立规矩。”

1990年6月,王昌明在精神文明建设竞赛中被长沙县委评为优胜个人。

任职上杉市村村支书15年里,王昌明获得了诸多荣誉。

“既然大家硬要选我,我当组长不要工资,但户主劳力要随喊随到,服从调配,做事一律付工资,没钱我负责。”王昌明当场写下此话,立下规矩。

说完此话不到1个月,王昌明拿出自己购买的钢材修桥修路。修好后,他又写下一纸改造别水渠的报告呈到村上、乡上、县政府,报告没批。“修是肯定的,我带头,大家自己挖。”王昌明召集全组人员开完动员会,将所有劳力分成4个组,每组25-30人,大家用石头砌堤,不到半月挖通了别水渠,全长1500米,宽3米。

“大家上交农业税积极了,开会不闹不等全员到齐了,组上纠纷少了,连续几年被评为全镇先进村民组。”回忆录中如是说。

9月19日,王昌明(右)正在与长沙县路口镇党委委员副镇长杨进昌(左)交谈。

回忆录

“任何时候不管困难有多大,思想斗争多复杂,我都没有松过劲,放过气。既然走了这条路,我不图什么,只希望尽自己最大努力,把上杉市村建设好,为村民做点实事。”

——《十五年支书工作》

回忆录此文中,王昌明记录了自己1990年至2004年的内心情感,以及为什么出任村支书,和当任村支书的15年间他是如何带领村民建设乡村的故事。洋洋洒洒的15页,数以万计的文字也未尽述这15年的酸甜苦辣。

15年只做三件事

历史好像重复了。1990年,王昌明一边刚投资创办食用菌公司,一边大家又希望他出任村支书,这一次他没有犹豫,一拍大腿:“当呗!初衷不能放弃。”

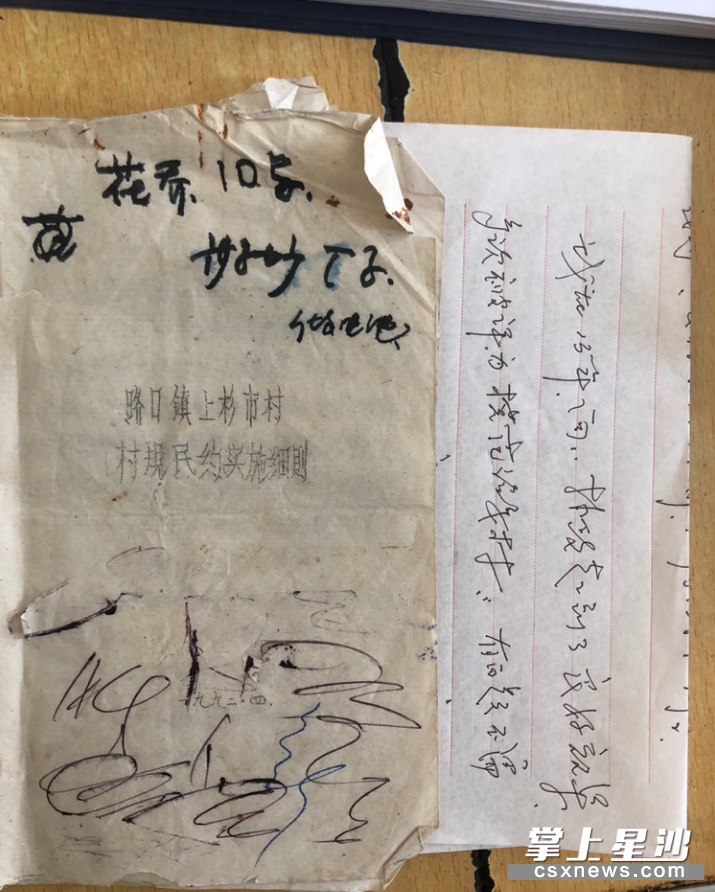

上任不到20天,王昌明连续召开三个会议,全村13个村民组,1700余人,到会1147人。与大家交谈完,王昌明也摸清了村子“脉络”,起草36条村规民约,在任15年内做了三件事。

王昌明刚上任时期起草的36条村规民约。

第一件:学校建好,人气就有了。每年村上正常开支,资金缺口都在5万元,建学校要20万元,乡政府出资3万元,村民捐资11万元还剩6万元缺口怎么“堵”?凭借一张嘴,两条腿,王昌明跑遍各级政府、单位、企业,第二年居然把教学楼建好了。有了教学楼还得有科教楼、运动场……“继续跑。”每每筹到点资金,王昌明便又投入到学校建设中,整整10年,才终于建好了一个他觉得像样的小学。

第二件:水库治好,农田就“活”了。春草塘水库是父母一辈用肩膀一担担挑出来的,对农业旱涝保收发挥了重要作用。到王昌明这代,水库“病危”:用白沙土培固的堤容易被水冲洗,每年蓄水又放干,堤坝就会“矮”下一尺,加之无排洪口,一到下雨,库堤下100余人性命堪忧。刚好,长沙县准备逐年治理“病危水库”,王昌明组织全村开好协调会,确定每天出动劳力200余人,一个星期就把护坡基本整治好了。“治病”两年,水库“健康”了。

第三件:集镇“红”了,村民就富了。路口镇地处长沙县北部中心腹地,过了麻林桥,就到了中心大厅:上杉市村集镇。1995年,集镇连续三年遭受严重洪涝灾害。王昌明思虑良久,决定抓住机遇,将规划发展村集镇和灾民重建结合,报告呈给乡、政府,批准了。得知消息后,王昌明喜出望外,连忙叫上现任油麻畲组组长汤建军,俩人骑车赶往福临、白沙一带学习集镇规划经验,回来便召开会议,研究安排任务到人。由于上杉、万家两组征田难,无人愿担此任。“我一人分担这两组。”王昌明主动揽下最艰难的任务,3年里,建好了40多套房,恢复了上杉市地名。